◆ エンペラーペンギン ◆ ≪エンペラーペンギン属≫

【学名】 Aptenodytes forsteri

【英名】 Emperor Penguin

【和名】 皇帝(コウテイ)ペンギン

体長 … 100~130cm

フリッパー長 … 30~40cm

体重 … 30~38kg

繁殖地(はんしょくち) ⇒ ここを参照

亜種(あしゅ) … なし

*南極の氷の上か海で一生を送るため、

全鳥類中、一度も「陸地」をふむ事の無い

唯一(ゆいいつ)の鳥であろう。

学名の「forsteri」はキャプテンクックに同行したナチュラリスト、J.R.フォスターにちなんで命名された。

- ●巣の形状

- コロニーは作るが、巣やナワバリは無い。

皇帝ペンギンという名前の割には、一番ナワバリ意識(いしき)の低いペンギンである。

- ●食事

- 中型の魚、頭足類(とうそくるい)、甲殻類(こうかくるい) (ただし場所によって異なる)

- ●卵の形

- 長楕円形(ちょうだえんけい)で緑白色。

長径:12cm強 短径:8.5cm弱 重さ:約450g

- ●産卵

- 1個のみ

- ●抱卵期間

- 約65日(オスのみが抱卵(ほうらん))

- ●巣立ち

- 孵化(ふか)後、約150日

- ●繁殖開始年齢

- 4~6歳

- ●天敵

- ヒョウアザラシ、シャチ

●地球上で最も過酷(かこく)な子育て ~エンペラーペンギンのオスの巻~

長期の絶食に耐えるオス

エンペラーペンギンのオスは、約9週間連続で、卵を足の上にのせて抱卵する。その間はずっと立ち続け、もちろん完全に絶食(ぜっしょく)状態である。それ以前に、コロニー到着(とうちゃく)後、メスが産卵するまでに6週間を要(よう)している。

ここまでの約15週間、完全絶食をしていたオスの体重は、ヒナが孵化(ふか)した15週目頃には、3分の2にまで減少している。

その間に口に出来るのは雪だけだ。

そして、長期間にわたる採餌(さいじ)の旅からメスが戻ったところで、オスの足の上からメスの足の上にヒナを受け渡し、やっとオスは採餌へ出かけることができる。

ただし、コロニーから海へ出るまでの約100キロ(コロニーによって数キロのところも多い)の道のりを足を引きずり歩いて行くのだ。こうしてオスの完全絶食期間は6ヶ月にも及ぶ。

メスの帰りが遅いなどで、オスの絶食継続(けいぞく)が困難(こんなん)になると、オスは孵化したヒナを放棄(ほうき)して採餌へと向かう。生きのびて翌年繁殖したほうが遺伝子(いでんし)を残すためには有利なのだ。

戻ってきたメスにヒナ(孵って(かえって)ない場合は卵)を受け渡すときは、確実に迅速(じんそく)に行われる。マイナス50度を超える中ではうっかりすると凍結(とうけつ)、凍死(とうし)してしまうからだ。

また、このとき、繁殖に失敗した他のエンペラーにヒナをさらわれる事もある。

真冬の南極での抱卵

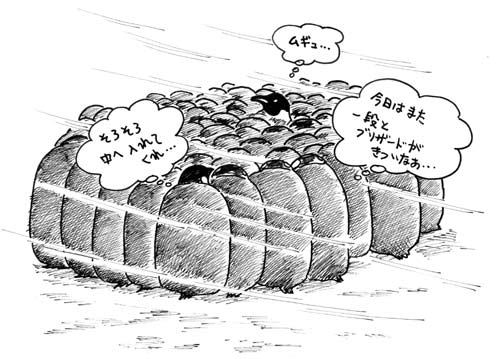

真冬のブリザードの中、吹きすさぶ氷の上で巣を持たず、足の上で直立したまま抱卵するオスは、寒さをしのぐため、皆で集合して身を寄せ合って暖(あたた)めあう。(ハドルの形成(けいせい))

南極の冬は、太陽も昇らない。

彼らはハドリング(下図)で、気温マイナス50~60度・秒速(びょうそく)50メートルを超えるブリザードから体温を守る。

ハドリングは1平方メートルあたり10羽ほどの密度(みつど)になる。

風上ですっかり体の冷えた個体は、徐々(じょじょ)に風下(かざしも)に移動して、位置を交代(こうたい)する。

ハドリングは-10度を下回ると形成されるようになる。

ハドルの中は、外気より10度以上高い。

メスが戻る前に孵化(ふか)したときは、オスはタンパク質を豊富(ほうふ)にふくんだ食道(しょくどう)からの分泌物(ぶんぴつぶつ)をヒナに与える。(「ペンギン・ミルク」と呼ばれる)

このミルクだけでもヒナを倍の体重に育てることが可能だ。

冬季(とうき)のエンペラーペンギンの繁殖生態(はんしょくせいたい)については、フランスの研究グループ による調査が最も進んでいます。

これは、フランスの南極基地近くにエンペラーペンギンのコロニーがあるためです。

一般的に言われているような過酷なエンペラーの生活も、そのフランスの研究成果によるものです。

2006年にヒットした映画「皇帝ペンギン」がフランス映画だというのも、そういう理由があります。

そこのコロニーはエンペラーのコロニーとしては、標準となるようなメジャーなコロニーではないのです。

そのため、ここにも書かれたものが、エンペラーペンギンの一般的な繁殖生態かどうかは、他のコロニーの研究が進むことで、分かってくるでしょう。